世の中の多くのコンサル会社インターンは、その実情が「アルバイト」。お客様の前に立つことなく、先輩コンサルタントの資料作成の補佐や裏方のリサーチ業務に終始しがちです。

学生のうちからコンサルタントの業務経験を積みたくても「積めないケース」が少なくありません。

弊社DIK&Companyのインターンは全く違います。学生のうちから大手企業の重要プロジェクトに関わり、クライアントファーストで物事を考え、責任を負いながらコンサルティングファームのマネージャークラスの判断を任されることもあります。

なぜ大学生のインターンに、そこまでの裁量権を渡すのか。DIK代表の中田にインタビューをしました。

大学生インターンに大きな裁量を渡す理由

インタビュアー:

DIKは学生インターンに多くの裁量権を与えています。

重要なクライアントへの提案をインターン生に任せることもある。その背景を教えてください。

中田:確かに事業の成長だけを考えると、経験豊富な中途の仲間の力が必要です。実際に各分野でスペシャリティを持つメンバーには多く携わってもらっています。

しかし、私たちは事業会社であるとともに「教育機関である」という考えを大切にしています。

10〜20代の学生は、人生の中でもっとも成長曲線を高められる時間を生きています。特に20代の経験はその後の人生やキャリアを大きく左右しますし、経験の濃度が一番高い時期です。

「一番伸びる時期に、一番濃い経験をしていただくこと」が教育者として大切だと考えており、教育の現場に携わる者としてインターンシップには特別な使命感と想いを持っています。

インタビュアー:

20代にとっての「濃い経験」とは、どのようなものでしょうか。

中田:「濃い経験」とは、単に業務をこなすだけでなく、自分で考え、責任ある仕事を任される環境に身を置くことです。

特に、実際にお客様の前に立ち提案したり、議論をリードする。または講師として登壇する、などの”打席”の数が重要な指標になります。

世の中には長期インターンという名の「実質アルバイト」が多いです。主役はあくまで「社員のコンサルタント」でインターン生はその補佐をするだけであったり、定型的な業務をこなしていくだけの場合が散見されます。

その点DIKのインターン生は、単なるリサーチや資料作成だけではなく、実際にクライアント企業の課題定義から戦略立案までを担当します。むしろ社員が「補佐」に回って、インターン生が主体となって考えようとする文化があり、かなり珍しい組織スタイルだと思います。

大学生のうちに「責任者」としてお客様先に出て「戦う」打席数がものすごく多いのです。

この一連を経験することでただの「お手伝い(アルバイト)」ではなく「当事者(コンサルタント)」としての感覚が身につく。20代のうちにこうした「濃い経験」を積むと、その後のキャリアの当たり前のレベルが高く形成されますし、結果として、学生のうちから「自分にしかできなかったこと」を定量・定性で語れるようになるのです。

これこそが、後にどの業界・職種に進んでも活きる本物の「濃さ」だと考えています。

学生たちよ「ハイスペックコモディティ」に留まるな

インタビュアー:

大学1,2年生からインターンを探している学生に、一番伝えたいことはなんですか?

中田:「コモディティに留まるな」ということです。

大学低学年のうちに3ヶ月以上のインターンに参加する学生の割合は3%を切ります。東大、早慶、一橋などそれなりの学歴もあるのでしょう。

しかし「長期インターン参加」も「高い学歴」も、例えば「TOEIC950点」も「ビジネスコンテスト入賞」も「留学経験」も、どれも素晴らしい実績ではありますがあなた以外に同じような人は何万人もいます。

ハイスペックではありますが、コモディティ(代替可能な人材)の一員でしかないのです。

インタビュアー:

ハイスペックでも十分にすごいと思うのですが、

なぜそこまで「ネガティブ」に捉えるのでしょうか。

中田:たしかに世の中のほとんどの方は、ハイスペックコモディティに属した時点で満足します。満足せずに自分だけの市場価値を追い求める大学生は「ほんの一握り」でしょう。

私はそんな現状に強い危機感を感じています。

先日、夏の甲子園を見ました。高校生が青春をかけて訓練し、ハレ舞台で戦う姿にはやはり心を打たれます。

甲子園出場は、全国から勝ち上がった強豪校だけが出場できるわけですから、もちろん凄いことだとは理解しています。しかしよくよく考えると、甲子園に出場する高校数は毎年49校。1校あたり20人まで登録が可能なので、毎年980名の出場者がいる計算になります。10年間で考えると1万人近くの方が甲子園に出場するということになります。

甲子園に出場した実績は確かに「ハイスペック」ですが、そのうちプロの野球選手になってお金をもらえている人はほんの一握りですよね。これがハイスペックコモディティの実態だと思うのです。

ビジネスで圧倒的に勝とうと思ったら甲子園出場で満足せず、「プロの野球選手」にならなければいけません。ハイスペックコモディティにいるだけでは、豊かな暮らしは実現できないのです。

インタビュアー:

とは言っても野球の例は少々「極端」な気がします。ビジネスではハイスペックコモディティにいるだけである程度の年収は確保できるのではないでしょうか?

中田:業界にもよるでしょうが、おそらく年収1,000万円くらいまでは到達できるでしょうね。しかし物価がどんどん上がる日本において、年収1,000万円は決して裕福ではなくなります。というより、すでにそうなっていますよね。

加えて「AIの台頭」。コモディティにいる人材が担当している仕事は、急スピードでAIに代替されていきます。あなたでなくても良い仕事は、人でなくても良くなる訳です。

ハイスペックコモディティにいるだけではビジネスの世界では行き詰るようになる。これが私の未来予測です。

もちろん、「トップクラスの大成功でなくてもよいが、それなりに豊かな生活ができればよい」、そういう考え方を否定するわけではありません。しかし、長期インターンを探し今まさにこの記事を読んでいる方は「人並レベルで留まりたくない!」、「圧倒的な実績を出して成長したい!」と考える方も多いのではないでしょうか。

DIKのインターンには、ハイスペックで留まっている自分を「ネガティブに捉える」「全く満足しない」学生に来てほしいなと思います。

インタビュアー:

ハイスペックコモディティに満足できない学生たちが、

代替「不可能」な人材になるためには何が必要なのでしょうか。

中田:重要なことが2つあります。

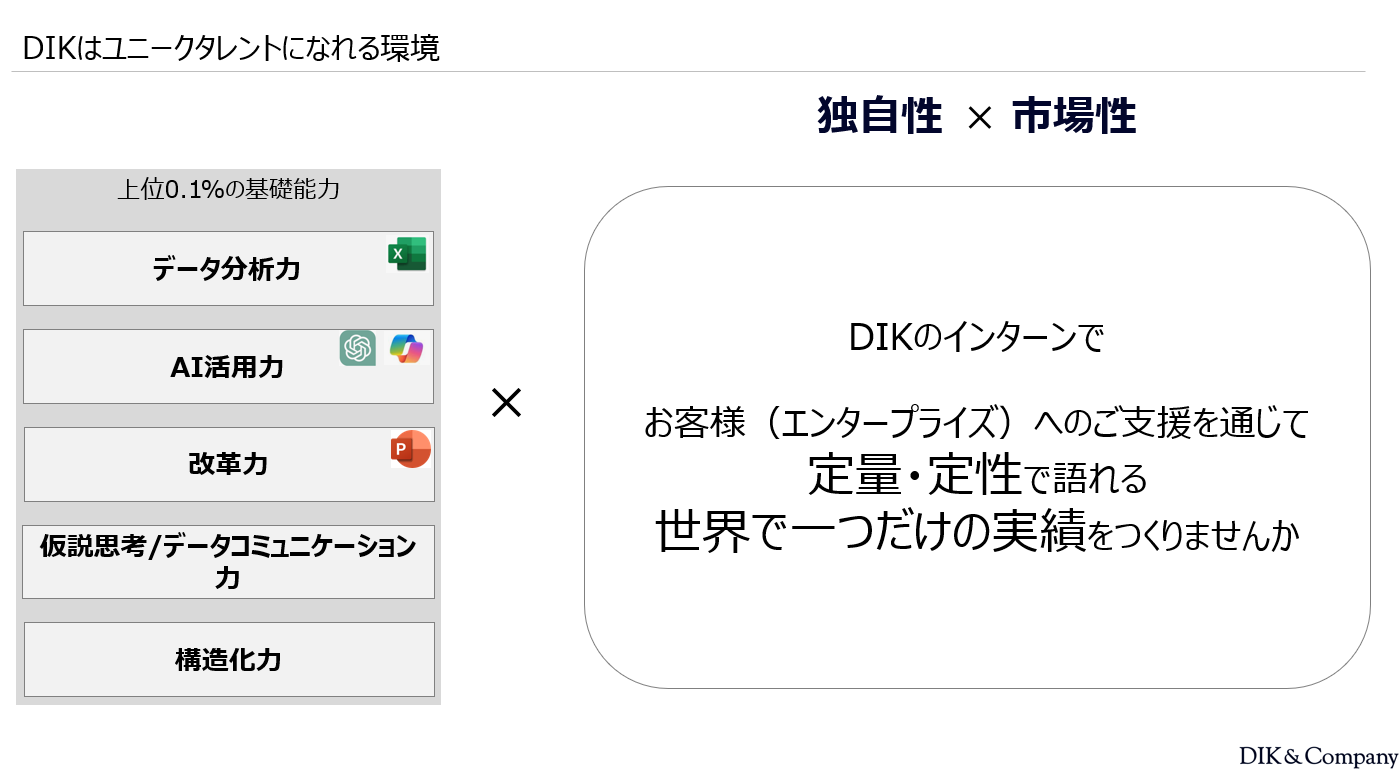

まずはビジネス基礎能力を上位0.1%レベルまで高めること。遅刻をしない、構造化された議事録をスピーディに取る、積極的に発言をするといった当たり前の所作から、顧客とのコミュニケーションスキル、ExcelやChatGPTなどのツールの活用精度、分析の視座などビジネスパーソンとしての基礎体力を、現役の社会人と比べても1,000人に1人の逸材レベルまで高く鍛えておくべきです。

その前提で、「オンリーワンの経験」をつくることです。他のどの学生もやっていないような突き抜けた実績を目指すべきです。

例えば、「物流業界のお客様への課題解決プロジェクトに、チームの一員として参加する経験」をした学生インターンはそれなりにいますが、「自分自身でプロジェクトをリードして、お客様の配送データを可視化し、国内外の物流ネットワークを再編し、年間数千万~数億円規模の業務コスト削減を実現する経験」をした学生はそうそういません。

ここまでやって初めて、ハイスペックコモディティを脱却した代替不可能な人材「ユニークタレント」と言えるでしょう。

せっかくなので「ユニークタレント」といえる実績イメージを他にもいくつか挙げますね。

Aさん

Aさん私は「ビジネスパーソンの最大のコアスキルは構造化である」という仮説を立て、その育成ステップをゼロから体系化しました。単なるフレームワーク提供ではなく、現場の課題から逆算し、“構造化Camp”を設計。「地頭が良い」の一言で片づけられていた能力を体系化した初めてのプログラムだと評価されています。

結果として200社以上のエンタープライズ企業に採用され、わずか2年間で10億円超の売上を創出しました。さらにこの知見をまとめ、業界標準とされる『XXXX(●●社)』を共著出版し、「構造化スキルを育成可能なものに変えた」先駆者として評価を得ています。

Bさん

Bさん私は、“ベテランやトップセールスの匠の技”とされてきた「暗黙知」を、科学的に再現可能な仕組みに転換しました。単なるナレッジマネジメントではなく、AIを中核に据えた業務フロー設計の中で、人間の知恵をどう活かすかを体系化しました。

その成果は数十社の支援を通じて検証され、新人育成期間を半減し、成約率を平均15%向上、離職率も顕著に改善するなど、企業の持続的競争力を高める効果を実証しました。またこの手法は業種業界を選ばないもので、現場の熟練工が強い日本企業での普遍的ソリューションとして持続的な成果創出モデルとして評価を得ています。

Cさん

Cさん私は、企業がAIを新しい価値創出のエンジンとして開発プロセスに組み込む仕組みを確立しました。多くの企業ではPoC止まりで終わりがちですが、要件定義・設計・検証・運用の全フェーズにAIを組み込み、人間とAIの協働フローを体系化しました。

私が支援した14社の企業では、開発スピードを平均3倍に加速させ、リリースサイクルを従来の数ヶ月単位から数週間単位へ短縮。「AI駆動開発」を謳うサービスは多数あると思いますが、断片的なツール導入ではなく、「教育×インフラ改革×業務改革」を組みあわせた唯一無二のサービスを作ることができたと自負しています。現状、私の手がけたサービスは日本の大手SierのシェアではNo.1です。

ユニークタレントとは、独自性と市場性を併せ持つ人材

インタビュアー:

「ユニークタレント」という言葉が印象的です。

要素を分解すると、どのような存在なのでしょうか?

中田:「ユニークタレント」とは、独自性と市場性をあわせ持つ人材のことです。

独自性に関しては前述の通り、「オンリーワンの経験」が大切です。しかし、「日本をヒッチハイクで一周した」「学生起業をした」など単に珍しければ良いということではありません。

顧客や組織にとって価値がある、市場性がある経験かどうかは非常に大切な観点です。端的に言うとあなたのその仕事に「お客様はお金を支払うか」です。

特定のスペシャリティは社会に出て10年20年特定の分野で働けば身につくことかもしれません。しかしこれを大学生のうちに身につけることがユニークタレントの必要条件だと考えています。

インタビュアー:

なぜ「大学生」のうちに経験する必要があるのでしょうか?

中田:20代までにどれくらいの高みに登れたかで、30代以降に「突き抜けられるか否か」が決まってしまうからです。

繰り返しになりますが10代、20代は人生の中でもっとも伸びる時期です。通常の数倍速で物事が身につきます。

例えば私は今年41歳になりましたが、今から司法試験を受けるハードルは非常に高いと思います。学習能力も20代のころに比べれば落ちてしまっていますから(笑)

学生のうちから六法全書を読み込み、勉強を始めたほうが圧倒的に受かりやすいでしょう。

もちろん今から本気で頑張れば私でも司法試験合格は不可能ではないと思います。ただ、40代50代になってから新たな専門性を身につけるというのは、若い皆さんが考えている以上に非常に効率が悪く、筋の悪いアプローチです。

それこそ社会に出てから10年かけて作れるような実績やスキルを、若いあなたは数年で手に入れられる可能性があるのです。

DIKがインターン生に提供するもの

インタビュアー:

DIKのインターンで、学生は何が得られるのでしょうか?

中田:まず私たちが提供するのは「上位0.1%レベルの基礎能力を鍛える環境」です。仮説思考、データコミュニケーション力、構造化力、データ分析力など、どの業界でも通用するコアスキルを徹底的に磨いていきます。

そして、実際のエンタープライズ企業への支援を通して、定量・定性で語れる「オンリーワンの経験」を学生のうちにしていただけます。ユニークタレントになれる機会を最大限ご用意しています。

インタビュアー:

DIKのカルチャーは実際どんな感じですか?

DIKの文化は実力主義で、結果に対してシビアなところはあります。学生であってもトップコンサルタントレベルの主体性を求めていきます。

ただし私たちは「教育機関」であることを重要視していますので、決して突き放した指導はしません。重圧に潰れそうになったとき、どうしても自分だけでは答えが導き出せないときには周りが察して、優しくフォローしてくれますよ。

インタビュアー:

最後に、これから応募を考えている大学1,2年生へメッセージをお願いします。

中田:大学1,2年生のうちに長期インターンを探し、この記事を読んでいるあなたはすでに優秀だと思います。でも、今の延長線上でキャリアを考えてはいけません。

よくいる「ハイスペックコモディティ」のまま社会に出てしまうと、どんなに頑張っても埋もれてしまう時代です。AIの目覚ましい進化も注視しなくてはいけません。世界は激変していきます。これまでの「優秀な学生像」ではダメなのです。

海外の有名大学の学生は、当たり前のように大学1年生からインターンを開始し、オンリーワンの経験を実績に就活をスタートすることが「普通」です。日本の就活の普通は、スピードも内容もレベルが低すぎます。

DIKのインターンは、海外トップ層の大学生のレベルをスタンダードに、学生のうちにビジネススキルを上位0.1%レベルに高め、オンリーワンの経験を積める絶好の場所。ぜひこの環境で、あなた自身の「ユニークタレント」として異彩を放つ、第一歩を踏み出してください。

中田 元樹 nakata genki

株式会社DIK & Company 代表

石川県金沢市出身。早稲田大学教育学部卒業後、日本IBM、NTTデータ経営研究所などで業務改革・システム構築プロジェクトに従事。2018年、株式会社DIK & Companyを設立し、企業戦略に基づく業務最適化のコンサルティング事業や、データ正規化・分析の知見を活かし、企業の現場で即戦力となる「データリーダー」育成を目的とした研修事業を手掛ける。「事業会社であり、同時に“教育機関”である」という理念のもと、学生・社会人問わず“データとAIで変革を起こす人材育成に注力している。著書に「神速Excel」(ダイヤモンド社)。